2024年3月1日

労務・人事ニュース

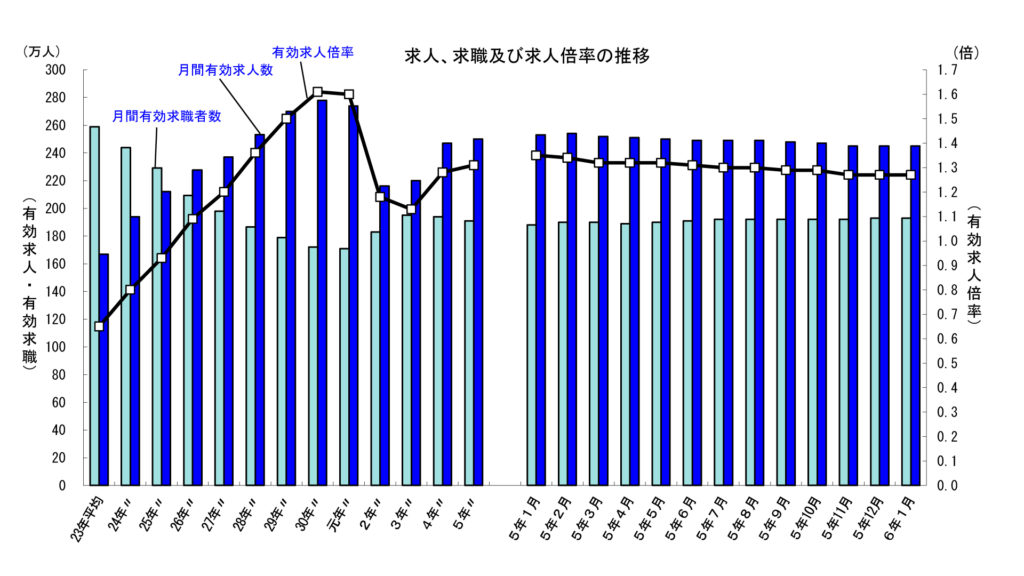

令和6年1月 日本の有効求人倍率1.27倍、前月と同水準 新規求人の微増 2024年1月の労働市場の微妙な動き

-

「夜勤なし」/准看護師・正看護師/特別養護老人ホーム/介護施設/オンコールなし

最終更新: 2025年7月14日 22:39

-

「時短勤務可」/准看護師/整形外科/内科/外科/病院

最終更新: 2025年7月14日 22:39

-

「駅チカ」/准看護師・正看護師/学校/うれしい土日祝休み

最終更新: 2025年7月14日 22:39

-

「夜勤なし」/正看護師/有料老人ホーム/介護施設/オンコールなし

最終更新: 2025年7月14日 22:39

一般職業紹介状況(令和6年1月分)について(厚労省)

日本の労働市場における最新の動向に注目が集まっています。特に2024年1月における職業紹介の状況が、労働者と雇用者の間で興味深い指標を示しています。この期間に公共職業安定所、通称ハローワークを通じて集められたデータによると、労働市場の状態は安定しているものの、細かな変動も見られることが分かりました。

2024年1月のデータでは、全体的な有効求人倍率が1.27倍であることが示され、これは前月と変わらない数値です。つまり、100人の求職者に対して127の仕事が利用可能であることを意味します。さらに、新たに市場に出された職の倍率は2.28倍と少し高く、前月から0.03ポイントのわずかな増加を見せています。

正社員のポジションに限定すると、有効求人倍率は1.00倍となり、こちらも前月からの変化はありません。これは、正社員の職に対して求職者とのバランスが取れていることを示しています。

労働市場の動きをさらに詳しく見ていくと、2024年1月の有効求人数は前月比で0.2%増加しており、一方で有効求職者数は0.1%減少しています。また、新規求人の数は前年同月比で3.0%の減少を記録しています。

産業別に見ると、生活関連サービス業や娯楽業、情報通信業、学術研究や専門・技術サービス業などが増加傾向にあります。これに対し、製造業や宿泊業、飲食サービス業、卸売業や小売業などは減少傾向にあることが分かります。

地域別にも差があり、福井県では有効求人倍率が1.91倍と最も高く、大阪府では1.06倍と最も低い状況です。このように、地域によって労働市場の健全性が異なることが明らかになりました。

このデータは、雇用の機会や労働市場の動向についての深い理解を求める人々にとって重要な情報源となります。企業の採用担当者や政策立案者にとって、これらの指標は今後の戦略を練る上で貴重な手がかりとなるでしょう。

日本の労働市場の健全性 2024年1月の状況分析

日本の労働市場における最新の状況、特に2024年1月のデータを基に考察すると、その影響は多方面に及びます。有効求人倍率が1.27倍で安定しているという事実は、労働市場が比較的健全であることを示していますが、新規求人倍率のわずかな増加や産業ごと、地域ごとの差異は、市場の複雑さを物語っています。

まず、有効求人倍率の安定は、求職者にとっては比較的良好な状況を意味します。つまり、一人の求職者に対して複数の職が存在しており、選択肢がある程度保証されていることを示します。しかし、この倍率は全国平均であり、実際には地域によって大きな差があることが分かっています。

例えば、福井県では倍率が1.91倍と非常に高く、一方で大阪府では1.06倍と低くなっています。この地域差は、労働市場の健全性が地域によって異なることを示しており、地方での雇用創出や地域経済の活性化が今後の課題であることを示唆しています。

また、産業別に見ると、生活関連サービス業や情報通信業などが成長している一方で、製造業や宿泊業、飲食サービス業などが減少しています。これは、技術革新や消費者の嗜好の変化が労働市場に与える影響が大きいことを物語っています。

特に情報通信業の成長は、デジタル化やリモートワークの普及が背景にあると考えられ、これらのトレンドは今後も労働市場に影響を与える主要因であると予想されます。

労働市場のこれらの特徴は、企業の採用戦略にも重要な影響を与えます。例えば、成長産業ではより競争力のある条件を提供して優秀な人材を確保する必要があり、逆に減少産業では再教育や転職支援など、従業員のキャリア支援に力を入れることが求められます。また、地域ごとの労働市場の状況を考慮した採用や事業展開の戦略も必要とされるでしょう。

総じて、2024年1月の労働市場の状況は、日本経済全体に対しても、個々の企業や労働者に対しても、様々な示唆を提供しています。今後の市場の動向を見極めながら、柔軟かつ効果的な対策を講じることが、持続可能な成長への鍵となるでしょう。

⇒ 詳しくは厚生労働省のWEBサイトへ